こんにちは。放射線などについて分かりやすく解説している大地(だいち)です。

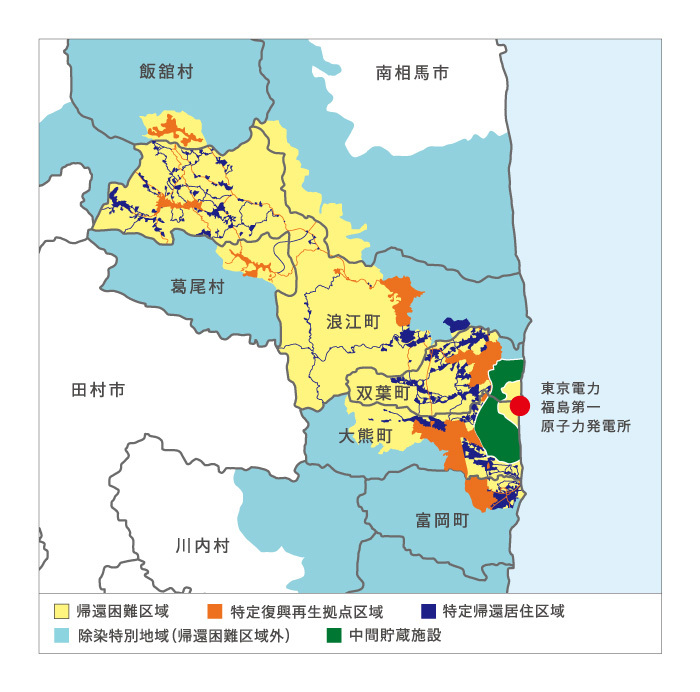

ここまでは、帰還困難区域に関連して、こちらの記事やこちらの記事で、福島第一原子力発電所の事故後の避難指示区域の設定から現在までの変遷や、帰還困難区域の定義、特定復興再生拠点区域の概要や整備の進捗について改めて解説しました。

今回は、それでも残る帰還困難区域に関する対応、具体的には、「特定帰還居住区域」、そして帰還困難区域をめぐる今後の課題について解説したいと思います。

つまり、今回は、

・特定帰還居住区域って何?

・帰還困難区域って今後どうなるの?

こういった疑問に答えます。

○本記事の内容

- (特定帰還居住区域とは?今後の課題は?)帰還困難区域について(その3)

- 特定帰還居住区域とは

- 特定帰還居住区域の概要

- 特定復興再生拠点区域との違い

- 特定帰還居住区域の整備の変遷

- 帰還困難区域をめぐる今後の課題

- まとめ

この記事を書いている私は、2011年の福島第一原子力発電所の事故の後、除染や中間貯蔵施設の管理など、継続して放射線の分野での業務に従事してきました。

その間、働きながら大学院に通い(いわゆる社会人ドクター)、放射線の分野で博士号を取得しました。

こういった私が、解説していきます。

(特定帰還居住区域とは?今後の課題は?)帰還困難区域について(その3)

それでは、最初に、特定帰還居住区域について解説し、その後に、帰還困難区域を巡る今後の課題について触れたいと思います。

特定帰還居住区域とは

まず初めに特定帰還居住区域の概要と、特定復興再生拠点区域との違いについて説明し、その次に特定帰還居住区域の整備の変遷について整理しておきたいと思います。

特定帰還居住区域の概要

簡単に言うと、特定帰還居住区域とは、「帰還困難区域内」で、かつ「特定復興再生拠点区域外」において、避難指示解除による住民による帰還及び生活再建を目指す区域のことです。

2023年12月に、大熊町及び双葉町において、特定帰還居住区域の整備のために必要な工事が開始され、2024年には浪江町及び富岡町においても、工事が始まっています。

各市町村が特定帰還居住区域の整備のための計画を策定し、内閣総理大臣がその計画を認定し、区域内の除染・インフラ整備を国が実施するという点は、特定復興再生拠点区域と同じです。

ちなみに、計画の認定には、以下のような条件があります。

・ 放射線量を一定基準(追加被ばく線量:20mSv/y)以下に低減できること

・ 一体的な日常生活圏を構成していた、かつ、事故前の住居で生活の再建を図ることができること

・ 計画的かつ効率的な公共施設等の整備ができること

・ 特定復興再生拠点区域と一体的に復興再生できること

特定復興再生拠点区域との違い

それでは、同じ帰還困難区域内において、避難指示を解除して住民の帰還や居住を目指す区域として、特定復興再生拠点区域と、特定帰還居住区域とでは、どのように違うのでしょうか。

計画認定のスキームや、国が除染やインフラ整備を実施するという点は、いずれの区域についても共通していますので、大きな違いはなさそうです。

特に違う点を挙げるとすれば、特定復興再生拠点区域が新たな街づくりに特に着目しているのに対して、特定帰還居住区域が特に住民の帰還の意志に着目している、ということは言えそうです。

実際、特定帰還居住区域の具体的な設定に当たっては、避難した住民に対して実施された、帰還希望に関する調査結果なども参考にされています。

下の図を見ていただいてもその違いが少しお分かりいただけるかと思います。

特定復興再生拠点区域がある程度纏まった範囲で整備されているのに対して、特定帰還居住区域が事故前の住居での再建を前提としているため、特定復興拠点区域と比べると分散して整備されている様子が理解できるかと思います。

特定帰還居住区域の整備の変遷

特定帰還居住区域のここまでの整備状況を下の図と表にまとめました。

(出典)環境省ホームページ(2025年10月10日アクセス)

予定されていた6市町村全てで計画が認定され、そのうち4町村で事業が開始されています。

当初の目標通り、2020年代をかけて(2029年末までに)同地域の整備が行われる予定になっています。

| 町村名 | 認定日 | 区域面積 | 計画期間 | 着工日 |

|---|---|---|---|---|

| 大熊町 | 2023年9月29日 | 約60ha | 2029年12月31日 | 2023年12月20日 |

| 大熊町 | 2024年2月2日(変更) | 約440ha(上記60haを含む) | 2029年12月31日 | 2023年12月20日 |

| 双葉町 | 2023年9月29日 | 約50ha | 2029年12月31日 | 2023年12月20日 |

| 双葉町 | 2024年4月23日(変更) | 約530ha(上記50haを含む) | 2029年12月31日 | 2023年12月20日 |

| 浪江町 | 2024年1月16日 | 約710ha | 2029年12月31日 | 2024年6月20日 |

| 浪江町 | 2025年3月18日(変更) | 約940ha(上記710haを含む) | 2029年12月31日 | 2024年6月20日 |

| 富岡町 | 2024年2月16日 | 約220ha | 2029年12月31日 | 2024年9月5日 |

| 南相馬市 | 2025年3月18日 | 約3.7ha | 2029年12月31日 | 未定 |

| 葛尾村 | 2025年7月29日 | 約5ha | 2029年12月31日 | 未定 |

帰還困難区域をめぐる今後の課題

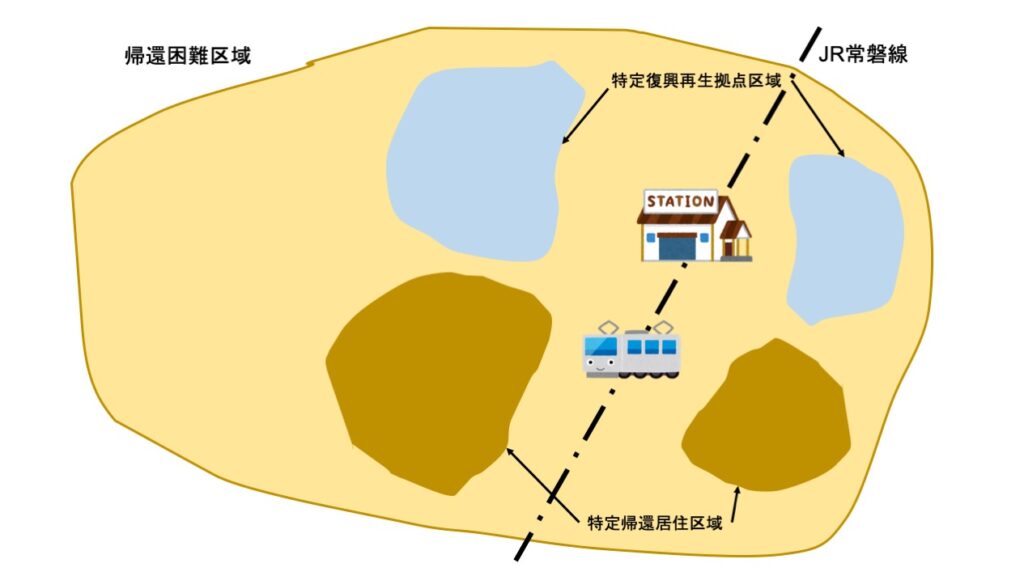

こちらの記事やこちらの記事を含め、帰還困難区域の避難指示の状況について、ここまでの説明をまとめると、上の図(イメージ)のようになります。

これまで、2020年3月のJR常磐線の全線再開に合わせた駅舎や周辺道路における避難指示解除、そして、2023年11月までに、6つの町村における特定復興再生拠点区域における避難指示解除が行われてきました。

今後、特定帰還居住区域における除染、インフラ整備などが実施され、避難指示の解除が行われていきますが、それでもなお、帰還困難区域が残ることが予想されます。

下のグラフは、帰還困難区域における特定復興再生拠点区域などの面積を示したものです。

帰還困難区域全体の面積は約337km2ですが、特定復興再生拠点区域の面積はその約8%にあたる、約28km2です(人口ベースでは約70%をカバー)。

特定帰還居住区域については、その面積は確定していませんが、現在のところ認定されているのは約21km2で、これらの地域において避難指示が解除されても、8割以上の面積の帰還困難区域が残されることが予想されます。

その残ることが予想される帰還困難区域については、事故前から人があまり居住していなかったような広大な山林地域や、河川なども含まれていて、どこまで除染がなされるか、という点などについては、今後の議論の対象になるかと思います。

ただ、いずれにせよ、まずは、帰還を希望する多くの人が自分の故郷に戻り、また、新たにそこに住みたいと思える人が多く出てくるような魅力ある地域になるよう、一歩ずつ前進していくことが重要かと思います。

まとめ

今回は、帰還困難区域内に関する説明の取りまとめとして、まず、新たに設定された特定帰還居住区域について説明し、最後に、帰還困難区域を巡る今後の課題について説明しました。

帰還困難区域は、被災地において唯一残された避難指示区域であり、復興に向けて、長期的な対策が検討、実施されていく区域です。

引き続き関心を持って報道などをご覧いただければと思います。

ちなみに、以上とほぼ同じ内容を動画にもまとめてみましたので、よろしければご覧ください。

日本語版

英語版

本記事の英語版はこちらからご覧いただけます。

今回は以上となります。

ご覧いただき、ありがとうございました。

コメント